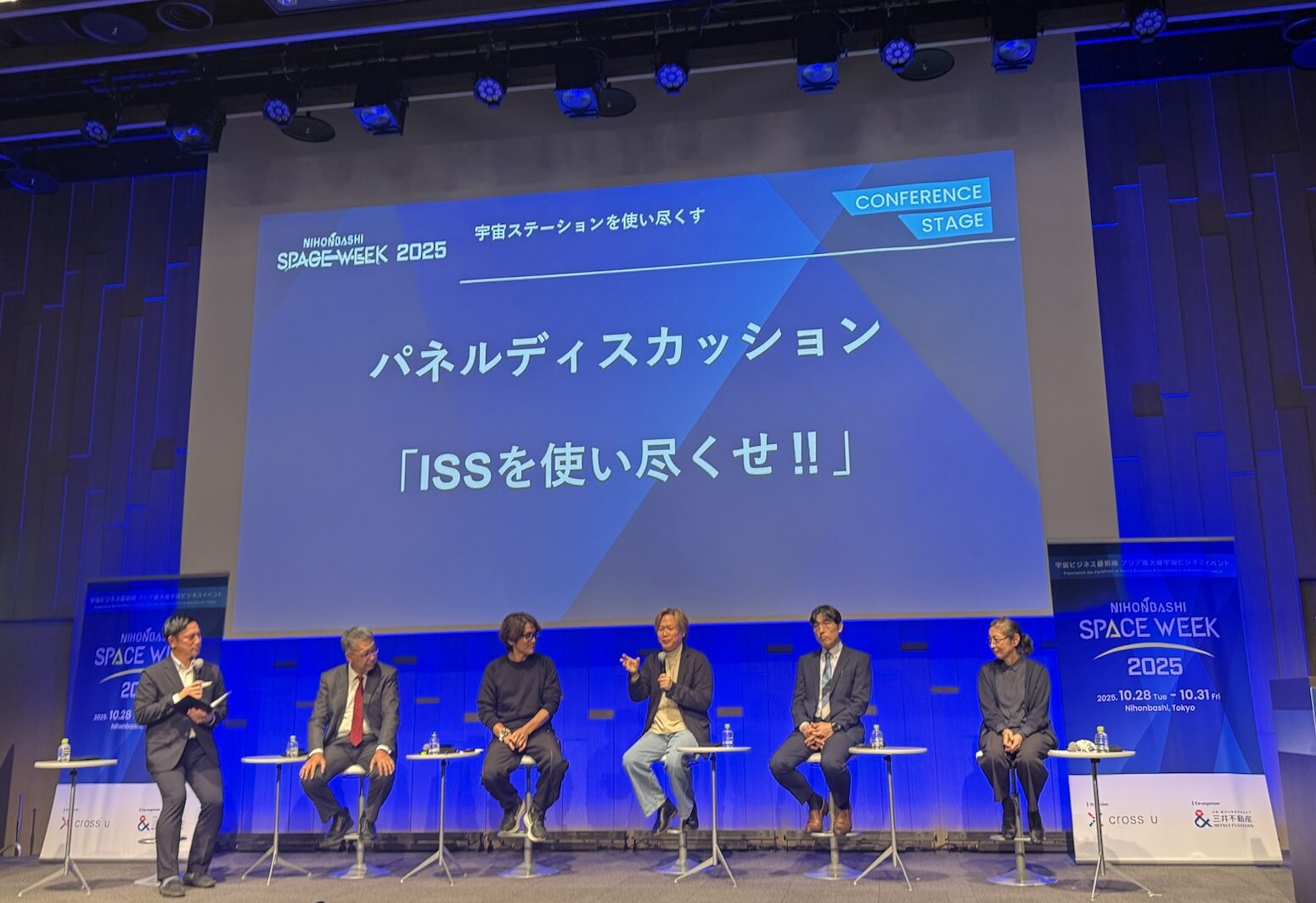

今年も開催された宇宙カンファレンス「NIHONBASHI SPACE WEEK 2025」でパネルディスカッション「宇宙ステーションを使い尽くす」を聴いてきました。

公式サイトにあった本パネルディスカッションの概要はこちら。

2030年の宇宙ステーション(ISS)運用終了、また後継となる商業宇宙ステーションのポストISS時代を見据え、大きな可能性を秘めた宇宙利用について知っていただくとともに、これまでISSが他人事であったかもしれない新しい利用者の方々を巻き込み、ISS最後の5年間に産官学が一丸となって、ISSをどう使い尽くしていくべきか語り合います。

というわけで、このパネルディスカッションについての感想です。

宇宙をもっと身近に!エンタメとテクノロジーが切り拓くISS利用の最前線

このパネルディスカッションは国際宇宙ステーション(ISS)の利用が、科学実験だけでなくエンターテイメントの分野にも大きく広がっている、というお話でした。

エンターテイメントで宇宙を「使い尽くす」

この流れを牽引しているのが、株式会社バスキュールさんです。宇宙専門ではないにもかかわらず、2020年からISSを利用したプロジェクトを継続して手掛けています。

代表的なプロジェクトが、ISSの「きぼう」日本実験棟にバーチャルスタジオを構築し、地上と宇宙をリアルタイムで繋ぐ「KIBO宇宙放送局」。毎年大みそかから元旦にかけて「宇宙からの初日の出」をみるイベントなどを手掛けています。ISSが地球を一周する約90分をコンテンツの「尺」としてとらえるという発想は面白かったです。

そして、特に印象的だったのが、宇宙で「定番」を作ることを目指しているという点でした。 「お正月やクリスマスのように、毎年この時期にはみんなで宇宙と繋がる」という文化を作ることで、一過性ではない大きなマーケットになる、という考え方です。宇宙から初日の出を見る年越し企画などは、まさにその一環ですね。これが「定番を作る」という明確な戦略に基づいていると聞いて、深く納得しました。宇宙を舞台に新しい文化を創造し、それをビジネスとして成立させるという試みは、定番化すればその周辺に新たなビジネスチャンスが生まれてくるわけでエンタメ業界以外にも波及しそうです。

地球の技術でISSをもっと身近に

Ingressなどの位置情報ゲーム技術を持つナイアンティックさんからは、地上で培われたテクノロジーを宇宙に繋げるアイデアが紹介されました。

- 軌道情報とゲームの連携 ISSが日本の真上を通過するタイミングでだけ、ゲーム内に特別なアイテムが出現する、といった仕掛けです。これにより、ユーザーは「今、僕たちの頭上をISSが飛んでいるんだ」と意識するきっかけになり、宇宙を実感することができます。

- ISS内部のデジタルツイン化 ナイアンティックのスキャン技術でISS内部を3Dデータ化し、世界中の誰もがスマホ一つでISSの中を探検できるような体験を提供する、というアイデアです。自分が宇宙飛行士になったかのような没入感が得られそうです。

ISS終焉のストーリーをIP(知的財産、コンテンツ)に変える

ISSは2030年に運用を終える予定です。この「ISSの終わり」に向かう過程そのものを、一つの大きなドラマであり、ビジネスチャンスとして捉えるという視点も語られました。

日本が強いIP(知的財産)をこのストーリーに組み込む構想がバスキュールの朴さんから語られました。例えば、ISSが大気圏に突入して燃え尽きる最期の瞬間をISSに設置した多くのカメラで中継したり、無人となったISSに残されたAIキャラクターを通してISSの終わりに向けた物語を体験したりする構想があるそうです。

これを聞いて、小惑星探査機「はやぶさ」が最後に地球の写真を撮って燃え尽きた、あの瞬間を思い出しました。多くの人が心を動かされたように、「最期」には人の心を惹きつける強い物語が宿ります。ISSの終焉を壮大な物語として描き、次の時代の宇宙開発への関心や期待に繋げていこうという発想は、まさにエンターテイメントを手掛けてきた企業ならではだと感じました。

まとめ

パネルディスカッションの終盤では、東京⼤学の中須賀真一教授から、宇宙をもっと身近なものにするためには「もっと競技人口を増やさなければならない」とし、革新的な技術を利用したユニークなプロジェクトの必要性が強調されました。

それはいわゆるロケットや人工衛星といった従来からのイメージされる宇宙開発だけでなく、今回のパネルディスカッションで語られたようなエンターテイメントをはじめとしたソフト面でのプレイヤーも巻き込んでいく必要があるということだと思います。そしてそれはピンポイントで実現できるものではなく、数を求めていく中で、生まれてくるのだとも感じました。

今後も宇宙の様々な活用を追っていきたいと思います。

コメント